Weniger Staat, mehr Innovation?

Neoliberale können noch so lange den Mahnfinger erheben und Vollblutunternehmer den Kopf schütteln – gerade die Geschichte der ICT-Industrie in den USA zeigt: Ohne den Staat als Innovator läuft gar nichts. Ein Lehrstück auch für die Schweiz?

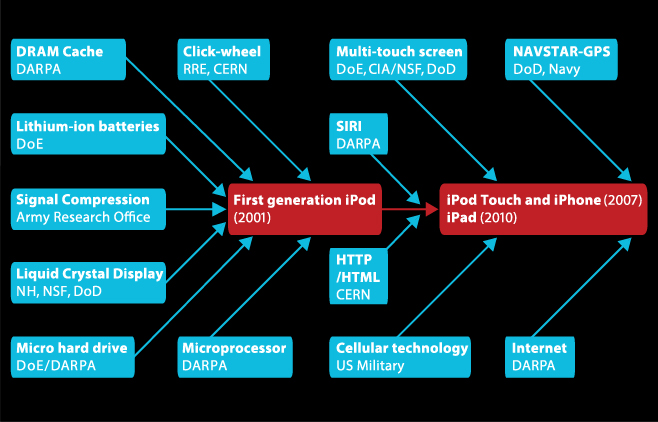

Der Staat ist kein Innovationstreiber. Zuviel Staat verhindert Innovation. Was Innovation antreibt, ist Wettbewerb und Unternehmertum. Deshalb soll der Staat die richtigen Rahmenbedingungen setzen, sich aber ansonsten tunlichst vom Spielfeld der freien Marktkräfte fernhalten. So das urliberale Credo. Auf dem Papier leuchtet dieses durchaus ein. Dem Realitätscheck allerdings hält es nicht stand. Gerade die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien ist ein Paradebeispiel dafür, wie der Staat mit seinen Institutionen das wesentliche Fundament für die Entwicklung einer Multimilliardenindustrie legen kann. So spielte die 1958 vom CIA gegründete Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) eine zentrale Rolle bei der Finanzierung und Entwicklung praktisch sämtlicher ICT-Schlüsseltechnologien. Ohne DARPA und die US-Streitkräfte als deren Auftraggeber sowie das Raumfahrtprogramm wäre die Informatik wohl sehr viel länger eine rein innerakademische Angelegenheit geblieben. Genau dies war das Problem in Europa, namentlich auch in der Schweiz. So wurden insbesondere an der ETH Zürich wesentliche Entdeckungen und Erfindungen in der Informatik gemacht (der erste Compiler oder auch die Programmiersprache Pascal). Was fehlte, war eine mit Finanzierungsmilliarden ausgestattete Rüstungsindustrie, über deren Umweg diese Errungenschaften letztlich den Weg in die Kommerzialisierung und auf den Markt hätten finden können. Es waren Hacker wie Steve Wozniak und Steve Jobs, die Mitte der Siebzigerjahre die ihnen damals zur Verfügung stehenden Errungenschaften der Computertechnologie erstmals so zusammenbastelten, dass sie einen Personal Computer ergaben. Ein Prinzip, dem Apple bis heute treu geblieben ist. So zeigt Mariana Mazzucato in ihrem viel beachteten Buch «The Entrepreneurial State» akribisch auf, wie der iPod und später das iPhone nichts anderes sind als eine Ansammlung von Technologien, die anderswo entwickelt und zu einem überwiegenden Teil aus Staatstöpfen finanziert wurden (siehe Abbildung oben).

Mit Staatsgeldern entwickelt und von Apple zu einem Produkt gemacht: Wie Marina Mazzucato in ihrem Buch «The Entrepreneurial State» aufzeigt, ist dies kein Einzel-, sondern der Normalfall. Quelle: Office of Science and Technology Policy (OSTP)

Mit Staatsgeldern entwickelt und von Apple zu einem Produkt gemacht: Wie Marina Mazzucato in ihrem Buch «The Entrepreneurial State» aufzeigt, ist dies kein Einzel-, sondern der Normalfall. Quelle: Office of Science and Technology Policy (OSTP)

Staat entwickelt, Unternehmen kommerzialisieren

Apple ist damit kein Einzelfall, sondern die Norm, und das Silicon Valley das bislang unübertroffene Vorbild dafür, wie das Zusammenspiel von Staat, Unternehmertum und Kapital auf Hochtouren laufen kann. Man gebe sich eine gewichtige Mission (Rüstung), statte eine unabhängigagierende Agentur (DARPA) mit reichlich finanziellen Mitteln aus, lasse diese ein Netzwerk von akademischen Forschungsinstituten um sich herumspinnen, sodass deren Spin-offs dann erfolgreich die dort entwickelten technologischen Errungenschaften mithilfe von Risikokapital zu Markte tragen. Die Frage stellt sich unweigerlich: Könnte, sollte, müsste man dieses Erfolgsrezept – Staat entwickelt, Unternehmen kommerzialisieren – nicht nachkochen?

Brancheninsider sind skeptisch: SwissICT-Präsident Thomas Flatt (siehe Interview Seite 20) wirft ein, dass derzeit so etwas wie ein Sputnik-Effekt fehle. Und tatsächlich ist die Gründung von DARPA eine direkte Folge des historischen Ereignisses, 13 dass es den Russen als Ersten gelungen ist, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu katapultieren. Und so musste man im Schatten des kalten Krieges in den USA nicht lange den politischen Willen stimulieren, um finanzielle Mittel gegen die drohende technologische Übermacht der Sowjetunion freizubekommen.

Nicht, dass es heute keine Herausforderungen gäbe: Angefangen bei der Bildung, über die Gesundheits- und Alterspflege bis hin zu Verkehrs-, Umwelt- und Energiefragen könnten etliche Bereiche der öffentlichen Hand durch eine nationale ICT-Offensive wesentliche Impulse erfahren. «Nur», so Flatt, «braucht es den politischen Konsens, und den sehe ich nicht.» Und so bleibe es halt bei der alten Frage: «Auf welchen Mond wollen wir fliegen?»

SVP-Politiker und ICT-Unternehmer Franz Grüter (siehe Interview Seite 16) erhebt ebenfalls den Mahnfinger. Von staatlich finanzierten oder favorisierten Unternehmen als Reflex auf die amerikanische Technologieübermacht, wie diese derzeit in der EU vielerorts gefördert und gefordert werden, warnt er eindringlich: «Damit wird mit Steuergeldern der Wettbewerb verzerrt, und das ist kontraproduktiv», so Grüter. Für die Bereitstellung von Infrastruktur in Form von Innovationsparks sowie bei der aktiven Vernetzung zwischen den Akteuren wie Universitäten, Fachhochschulen, Unternehmer und Investoren spricht Grüter aber der staatlichen Innovationsförderung eine wichtige Rolle zu. «Das sind letztlich Plattformen, auf deren Nährboden die Privatwirtschaft spriessen kann», so Grüter.

Genau ein solcher Nährboden sieht Internetaktivist und Serial Entrepreneur Hannes Gassert im Thema Open Data. Indem der Staat – aber auch öffentlich rechtliche Institutionen – die letztlich durch Steuergelder finanzierten Daten frei zugänglich machen, wird der wohl wertvollste Rohstoff künftiger Geschäftsideen geliefert. Überhaupt sieht Gassert im Prinzip «Open» einen wichtigen Auslöser für Innovationen: «Die öffentliche Hand könnte bei der Projektvergabe weit mehr Kreativität und Innovation zulassen, als dies heute der Fall ist», so Gassert. «An Hackathons, wie wir sie regelmässig veranstalten, kommen innerhalb kürzester Zeit jeweils sehr viele echt neue Ansätze zusammen.» Zudem hätten solche Events einen nicht zu verachtenden Nebeneffekt: «Die Verwaltung bringt sich so auch als Ort ins Spiel, an dem sich junge ICT-Cracks zu wichtigen Themen aktiv einbringen können.» Das sei unentbehrlich, denn schliesslich sei Talent heute die knappste Ressource,wenn es um ICT-Innovationen geht.

Neues Selbstverständnis

Selbst wenn man aus ordnungs- und wirtschaftspolitischen Gründen einer durch die öffentliche Hand finanzierten ICT-Offensive ablehnend gegenübersteht, so lässt sich nicht verleugnen, dass der Staat schon heute als ICT-Nutzer und -Auftraggeber eine wesentliche Rolle spielt. Knapp 30 Milliarden Franken betrug gemäss European Information Technology Observatory (EITO) der Markt für Informations- und Kommunikationstechnologien im Jahr 2013 in der Schweiz. Der Anteil der öffentlichen Hand und staatsnahen Betriebe dürfte rund ein Drittel, also 10 Milliarden Franken, betragen. Natürlich wird die überwiegende Mehrheit davon dazu benutzt, bestehende Infrastrukturen und Systeme am Laufen zu halten. Bei einer durchschnittlichen Investitionsquote von 24,2 Prozent kommt hier jedoch ein stattlicher Betrag zusammen.

Nun bliebe noch auszurechnen, wie viel der rund 2,5 Milliarden an staatlichen ICT-Investitionen reine Ersatzbeschaffungen darstellen und welcher Anteil davon in wirklich Neues investiert wird. Wobei gerade dieses Verhältnis des Pudels vermeintlichen Kern trifft: Wie oft werden aufgrund von vorgeschobenen WTO-Zwängen eben Ersatz- statt Innovationsinvestitionen getätigt? Festzustellen ist, dass man hierbei – nicht nur in der Schweiz und nicht nur beim Staat – sehr konservativ agiert. Gemeinden, Kantone und der Bund sehen sich höchst ungern in der Rolle des Early Adopters. Um hier zumindest partiell eine Neuausrichtung zu erreichen, bräuchte es ein neues, sicherlich auch politisch gestütztes Selbstverständnis des Staates als Innovator – und Risikonehmer. Eine Haltung, die etwa in skandinavischen Ländern sehr viel weiter verbreitet ist (siehe Artikel Seite 22).

Dass der öffentlichen Hand diese Rolle durchaus zustünde, zeigt ein Blick auf den Innovationszyklus, wie er von Clayton Christensen und anderen beschrieben wurde. Ausgangspunkt jeder Erneuerung ist die Disruption oder der Bruch mit dem Bestehenden. Daher leuchtet es ein, dass es selten etablierte Unternehmen sind, welche solche Innovationen voranbringen, sondern eben Start-ups oder Spin-offs, die auf der grünen Wiese anfangen können und kein bestehendes Geschäft haben, das sie durch Neues gefährden. Ist das innovative Produkt einmal auf dem Markt, treten auch schon die ersten Nachahmer und Mitbewerber auf den Plan. Ihre Marktstellung weiter halten und ausbauen können Unternehmen dann nur noch, indem sie entwe der das Produkt selbst oder aber dessen Herstellungsprozess dauernd optimieren. So gesehen sichert die Produkt- und Effizienzinnovation den Marktanteil und die Gewinnmarge. Grundlegende Marktverschiebungen ergeben sich allerdings einzig durch disruptive Innovationen.

swiss made software als Innovationstreiber?

Betrachtet man nun die Rolle des Staates innerhalb des Innovationszyklus, so sind seine Interventionen vor allem im Startzyklus gefragt. Als Hauptfinanzierer der universitären Forschung steht die öffentliche Hand am Anfang vieler disruptiver Innovationen. Diese Rolle ist ordnungspolitisch auch kaum in Frage gestellt. Ebenfalls begrüsst werden Transferleistungen in Form von Unternehmensakzeleratoren und -inkubatoren. Sind indes die Marktkräfte einmal am Spielen – also wenn vor allem Produkte- und Effizienzinnovationen zum Zug kommen – gehört es sicher zur Stärke einer liberalen Wirtschaftsordnung, wenn sich der Staat aus dem Geschehen heraushält respektive als kluger Hüter der Rahmenbedingungen nur so viel wie nötig reguliert. So war es trotz Spitzenstellung in der Raumfahrt nicht die Sowjetunion, sondern eben die USA, welche zur ICT-Weltmacht aufstieg.

Eine ähnliche Unterscheidung – in disruptive Innovation und evolutive Innovation könnte man an sich auch in Bezug auf die Rolle des Staates als ICT-Auftraggeber vorstellen. So ist es sicher legitim, wenn der Staat in Bereichen, die zu seinen Kernaufgaben gehören – Bildung, nationale und soziale Sicherheit, Altersvorsorge, Infrastruktur et cetera – auch als Innovationstreiber auftritt und zu neuartigen Lösungen animiert. Geht es indes um Ersatzinvestitionen, bei denen «nur» Qualitätsverbesserung und Effizienzsteigerungen im Zentrum stehen, wird man auf erprobte Standardanwendungen zurückgreifen können.

Eine solche Unterscheidung zeigt auch klar auf, warum eine starke Schweizer Softwareindustrie für die öffentliche Hand von Bedeutung ist. Denn will man wirklich Neues erschaffen, stellt sich die örtliche, aber auch kulturelle Nähe immer wieder als entscheidender Erfolgsfaktor heraus. Dies in erster Linie, weil Innovation kurze Entscheidungswege braucht. Und in zweiter Linie, weil iterative Entwicklungsprozesse ein grosses Mass an Vertrauen voraussetzen. Letztlich läuft es auf eine Win-Win-Situation hinaus: Indem der Staat in dezidierten Themenbereichen die Innovationsführerschaft übernimmt, wird gleichzeitig das hiesige Know-how nicht nur in bestehenden, sondern auch in neuen Unternehmen gestärkt. Dies umso mehr, als ICT bei vielen Herausforderungen der öffentlichen Hand einen zentralen Beitrag leisten kann.

mehr davon...

...gibt es im neuen swiss-made-software-Buch "Public Innovation". Erhältlich als Print und eBook hier.